追寻红色根脉 感悟振兴力量——参与“学习贯彻党的二十届四中全会精神,传承红色基因、助乡村振兴”主题教育活动随记

11月14日,冬阳初暖。我有幸跟随美彩国际旗帜报告团弋江分团,走进火龙街道新联村与白马街道新义村,参与“学习贯彻党的二十届四中全会精神,传承红色基因、助乡村振兴”主题教育活动。一路走、一路看、一路思,历史的厚重与时代的生机在脚下交织,让我对“红色基因如何滋养乡村振兴”有了更鲜活的认知。

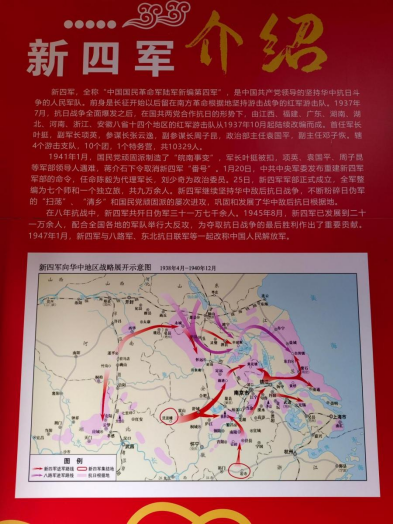

第一站:新四军在弋江陈列馆——触摸烽火岁月的温度

车停在火龙街道新联村,一座青瓦白墙的仿古建筑跃入眼帘,“新四军在弋江陈列馆”几个鎏金大字在阳光下格外醒目。我们跟随着展馆负责人,倾听他向我们诉说那段热血往事。跟随他的手势,我们驻足于一面“抗日英雄谱”展墙前。泛黄的老照片里,23位弋江籍抗日志士目光灼灼:有放下锄头扛起枪的农家子弟,有变卖家产支持抗战的乡绅,还有英勇牺牲的英烈们…每一幅图片都在无声诉说着“全民抗战”的力量。听着讲解我忽然读懂了什么是“家国一体”——所谓红色基因,从来不是抽象的概念,而是刻在泥土里的担当,融在血脉中的坚守。

第二站:袁粮育种基地——见证科技兴农的希望

如果说陈列馆是历史的坐标,那么白马街道新义村的“袁粮育种基地”则是未来的画卷。

一下车,连片的试验田便铺展在眼前:作为安徽袁粮水稻产业有限公司与弋江区合作的重点项目,这片500亩的基地集育种、生产、展示、科普于一体,更因袁隆平院士曾担任院士工作站首席科学家而备受瞩目。谁能想到,2021年这里还只是一片普通的农田?如今,它不仅让新义村的合作社年盈利突破百万(仅2022年就通过销售新稻种增收300公斤),更带动周边农户学技术、搞种植,形成了“科研+合作社+农户”的良性循环。我懂得了:“乡村振兴既要守得住红色根脉,也要跟得上科技脚步。”“五老”们退而不休,有的在陈列馆当义务讲解员,有的在基地教村民科学种田,他们用行动诠释着:所谓“发挥余热”,就是把一生的经验与情怀,都化作推动时代前进的星火。

归程中的思考:红色与振兴的双向奔赴

返程的车上,我翻看着相机里陈列馆的老照片与基地的稻田,忽然明白这场活动的深意——它不仅是一次历史的回望,更是一次精神的传承:红色基因不是“过去时”,而是融入乡村振兴的“进行时”;“五老”的作用也不只是“讲故事”,更是用他们的信仰与热忱,为年轻一代点亮前行的灯。

通过参加这次活动,让我深深懂得:“我们既要让英雄的精神‘活’在当下,也要让振兴的成果‘惠及’更多人。”而作为参与者,我想我会把这份感动化作行动——向更多人讲述陈列馆里的英雄故事,用笔记录下基地里的科技兴农实践。毕竟,传承与奋斗,本就是我们这一代人的使命。

皖公网安备 34020702000325号

皖公网安备 34020702000325号